Austrian modern civil procedure law requires oral, direct and public proceedings in which both parties are granted sufficient fair hearing. In the first instance, the basis for a decision is, in principle, only that which took place before the adjudicating court itself in an oral hearing. This is also known as the principle of immediacy and orality. The background is that the controversial facts of the case can be clarified more easily in a conversation and through the personal impression of the judge than in a written statement.

However, the Austrian Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung, ) allows, in certain cases, the taking of evidence through judicial assistance by another judge. This is particularly relevant in cases in which a witness or a party cannot appear in court in person or in which the travel costs would be disproportionately high.

Already in recent years, the possibility of taking evidence using technical equipment for word and image transmission has been introduced (§ 277 ZPO as amended by the Budget Accompanying Act 2011 (Budgetbegleitgesetz 2011,

Due to the COVID 19 pandemic, court hearings are currently not only taking place in the courtroom.

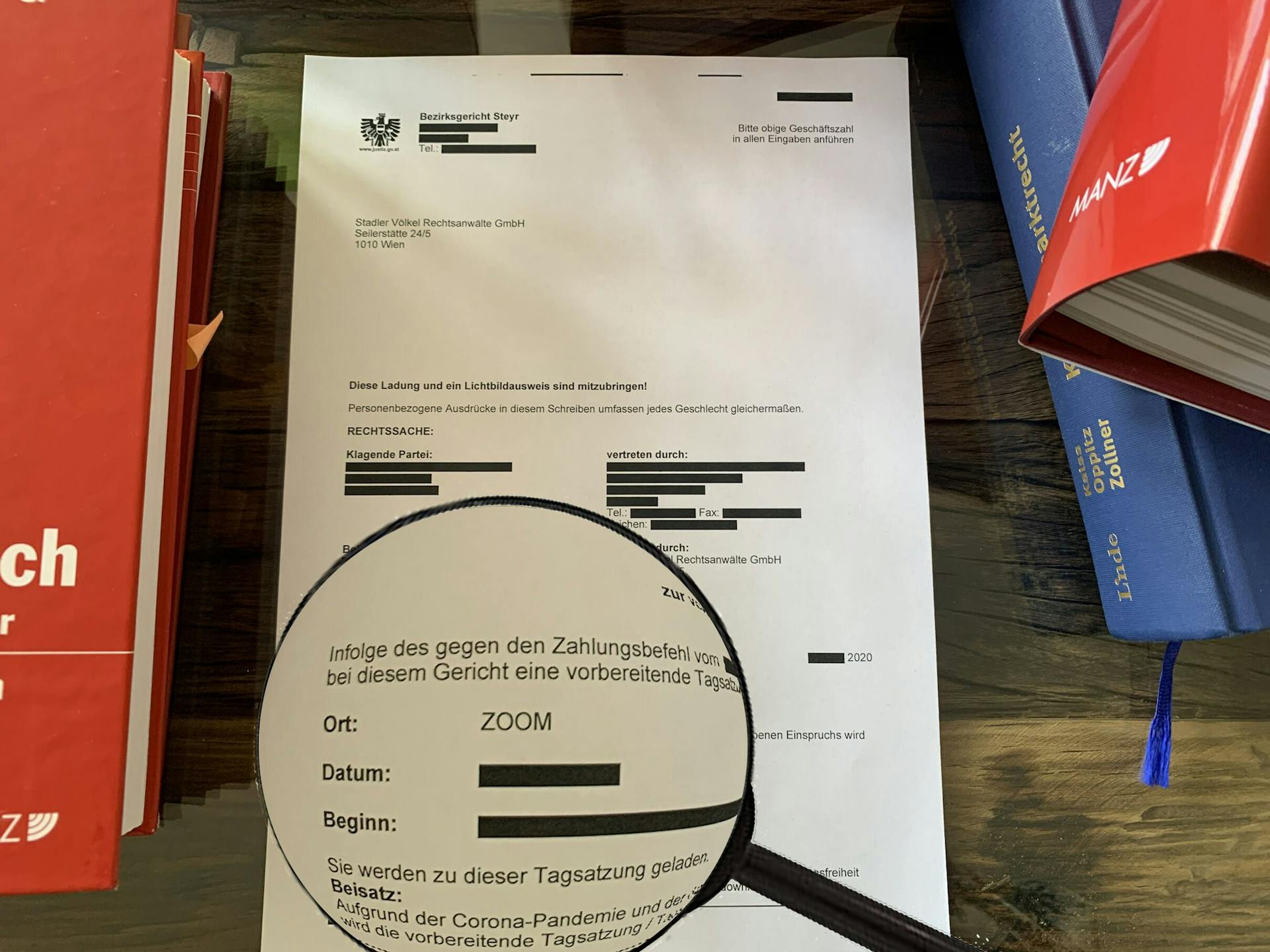

If the technical requirements are met, the hearing can take place via video conference. According to the Federal Ministry of Justice, licenses for Zoom Business are made available for this purpose and internal justice infrastructure is used. The meeting ID or the corresponding link will be sent separately by e-mail. Apart from exceptional cases, it is up to the judges to decide whether a court hearing should be held after weighing the interests and risks involved.

The legal basis for court hearings by Zoom meeting is the Federal Act on Accompanying Measures for COVID-19 in the Judicial System, Federal Law Gazette I 2020/30 (Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz BGBl I 2020/30, ), which entered into force on 6 May 2020.

In this way the court may – without the requirements of § 277 ZPO being met – also take evidence at the oral proceeding or outside of it and allow persons who are to be called to the proceedings to attend.

In principle, this requires the consent of the parties. However, consent is deemed to have been given unless the parties object within a reasonable period of time determined by the court.

During this period, any person who is to be called upon, for example as a party to the proceedings, witness, expert or interpreter, may also request to participate, to be heard, to give expert opinions or to provide translation services in the oral proceedings by video conference, if he/she certifies an increased health risk from COVID-19 for him/herself or for persons with whom he/she has necessary private or professional contacts. If a party or a witness does not have the appropriate technical means of communication, an unrepresented party may apply for adjournment of the hearing, while a represented party and the witness may apply for temporary abstention from the hearing.

Until the end of 2020, it will thus generally be at the discretion of the judge whether video technology is used in proceedings in civil cases. However, this requires in principle the consent of the parties. The use of video conferencing in courts has thus been extended.

Our law firm has already been summoned to a Zoom hearing. Therefore, if the parties do not object, it will take place "virtually". We are already very interested to see how it will be implemented in practice.

Veronika Krickl

* * *

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht9 Rz 463 ff. Rechberger in _Fasching/Konecny_3 (2017) III/1 § 277 ZPO Rz 1. See also the brochure "IT-Anwendungen in der Österreichischen Justiz" des Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Issue Date: October 2018). BMJ, Schutzmaßnahmen für Notbetrieb an Gerichten verlängert, https://www.justiz.gv.at/home/justiz/aktuelles/2020/schutzmassnahmen-fuer-notbetrieb-an-gerichten-verlaengert~898.de.html (accessed on 20 May 2020).